コンテンツ

教室案内

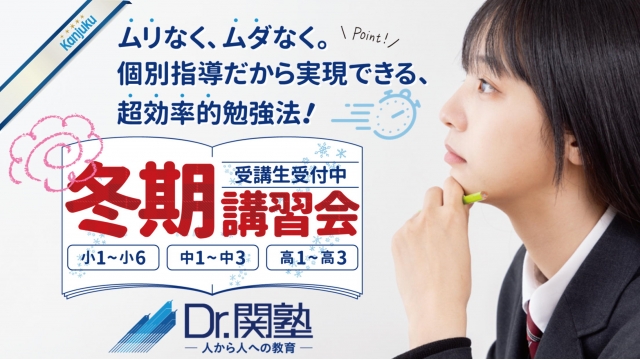

☃冬期特別講習☃

関塾の冬期講習会が今年も始まります!

★来年こそ皆さんの輝く時になるように、全力で指導します!

冬期講習会の内容は本人様と保護者様のご要望を伺った上で提案させていただきます!

★苦手な科目を克服する!

「解けた!」「分かった!」が増えていくことで、勉強が習慣化されていきます!

この達成感が学習意欲に繋がっていきます!

★受験に向けて最後の追い込みをする!

ラストスパートです!

学んだことを確実に自分のものにしましょう!

まずはお気軽にお問い合わせください!

当ホームページの他、お電話でもご相談承ります!

☎03-6913-7109

教室案内

関塾ってどんな塾?

塾をお探しの方、関塾ってどんな塾なの?と気になっている方、関塾の説明をするので、ぜひご覧ください。

数ある塾のなかでも、関塾は「完全個別指導型」の塾に分類されております。

学校のような「集団指導型」の塾とは授業の進め方が大きく変わってきます。

関塾の特徴としては

①1:2の授業

②生徒の理解優先

の2点です。

「①1:2の授業」、というのは、「講師1名につき生徒2名まで」で授業を行う、ということです。

関塾の授業は90分です。1:2の授業では、講師が90分の授業の中で交互に生徒の学習状況を見ながら授業を進めていきます。

完全個別指導なので、講師が生徒の隣に座って授業を行います。わからないところは先生に質問できる環境が整っています。

「②生徒の理解優先」というのは、学校の進度に合わせてテキストを進めていくのではなく、生徒の学力に合わせて進度を進めていくということです。

どういうことか、具体例を挙げて説明しましょう。例えば、中学2年生で数学が苦手なAさん。Aさんは中1の初期から数学が苦手だったとします。

その場合、無理に中2の数学を進めても、効果はあまりありません。数学は積み重ねの科目なので、中1の内容に戻って学習する必要があるからです。この場合、関塾は中1の内容まで戻って学習を進めていきます。

さらに細かいことを言うと、実際Aさんの所属する学校、取りたい点数、志望校などにより、どの程度どの単元までさかのぼり復習していくか、という取捨選択も行っております。

逆に、学校よりも先に進んでいるBさん。その場合も、学校の進度に無理に合わせることをせず、先に先にと勉強を進めていきます。

このように、関塾では生徒の進度、理解に合わせて授業を進めております。

ですが、基本的にはどのような学習状況の生徒でも、定期テストの2週間前からはテスト対策を行っておりますので、その点もご安心ください。

その他にも、小学生で英検対策として学校では習わない英文法を進めていく生徒、内部進学対策として学校のプリントをメインに進めていく中高一貫生など、学習状況とご要望に応じて学習プランを立てていきます。

以上、長々とした関塾の説明をお読みいただきありがとうございます。

もっと関塾を知りたい、という方は、ぜひ関塾までお越しください。

数ある塾のなかでも、関塾は「完全個別指導型」の塾に分類されております。

学校のような「集団指導型」の塾とは授業の進め方が大きく変わってきます。

関塾の特徴としては

①1:2の授業

②生徒の理解優先

の2点です。

「①1:2の授業」、というのは、「講師1名につき生徒2名まで」で授業を行う、ということです。

関塾の授業は90分です。1:2の授業では、講師が90分の授業の中で交互に生徒の学習状況を見ながら授業を進めていきます。

完全個別指導なので、講師が生徒の隣に座って授業を行います。わからないところは先生に質問できる環境が整っています。

「②生徒の理解優先」というのは、学校の進度に合わせてテキストを進めていくのではなく、生徒の学力に合わせて進度を進めていくということです。

どういうことか、具体例を挙げて説明しましょう。例えば、中学2年生で数学が苦手なAさん。Aさんは中1の初期から数学が苦手だったとします。

その場合、無理に中2の数学を進めても、効果はあまりありません。数学は積み重ねの科目なので、中1の内容に戻って学習する必要があるからです。この場合、関塾は中1の内容まで戻って学習を進めていきます。

さらに細かいことを言うと、実際Aさんの所属する学校、取りたい点数、志望校などにより、どの程度どの単元までさかのぼり復習していくか、という取捨選択も行っております。

逆に、学校よりも先に進んでいるBさん。その場合も、学校の進度に無理に合わせることをせず、先に先にと勉強を進めていきます。

このように、関塾では生徒の進度、理解に合わせて授業を進めております。

ですが、基本的にはどのような学習状況の生徒でも、定期テストの2週間前からはテスト対策を行っておりますので、その点もご安心ください。

その他にも、小学生で英検対策として学校では習わない英文法を進めていく生徒、内部進学対策として学校のプリントをメインに進めていく中高一貫生など、学習状況とご要望に応じて学習プランを立てていきます。

以上、長々とした関塾の説明をお読みいただきありがとうございます。

もっと関塾を知りたい、という方は、ぜひ関塾までお越しください。

定期テスト対策のコツ【中学編】

定期テストの対策として何をすればよいのかをお話しします。

その1「ワークを終わらせる」

テスト前になると、学校の先生からワークを指定のページまで終わらせて提出するよう課題が出されます。とにかくワークを終わらせなければ、自分にとって必要な学習に入れないので、ワークを速やかに終わらせましょう。

その2「暗記は早めに終わらせる」

理社などの暗記科目を後回しにしていると、テスト直前で慌てて勉強する事態になりがちです。暗記は早めに終わらせて、実際に問題が解けるかどうかの確認に時間を使いましょう。

その3「一つの問題に悩まない」

例えば数学。難しい問題に悩み、気が付いたら一時間が経っている…なんてことありませんか?自力で解きたい気持ちはわかりますが、時間効率を考えましょう。一時間悩むよりも、すぐに答えを確認した後、類題演習で解き方を覚えた方が効率よく勉強できます。

その4「何度もやり直す」

問題演習を行うとき、丸付けをした後そのまま放置…、というのは大変危険です。勉強で重要なのは、問題を解くことではなく、間違えた問題を解きなおすことだからです。答えを見て分かったつもりになるのではなく、必ず解きなおしをすること、それも何回もすることで自分の力として定着します。

その5「すぐに終わる問題からやる」

勉強をやらなければならないのはわかるけど、なんかやる気が出ない…という人もよく見ます。そんな人におすすめなのが、まずは、すぐにおわる勉強からやり始めることです。いきなり難しい問題を始めるのは心理的なハードルが高く、やる気を無くすことが多いので、勉強にとりかかるときは、すぐに終わる問題から始めましょう。

その1「ワークを終わらせる」

テスト前になると、学校の先生からワークを指定のページまで終わらせて提出するよう課題が出されます。とにかくワークを終わらせなければ、自分にとって必要な学習に入れないので、ワークを速やかに終わらせましょう。

その2「暗記は早めに終わらせる」

理社などの暗記科目を後回しにしていると、テスト直前で慌てて勉強する事態になりがちです。暗記は早めに終わらせて、実際に問題が解けるかどうかの確認に時間を使いましょう。

その3「一つの問題に悩まない」

例えば数学。難しい問題に悩み、気が付いたら一時間が経っている…なんてことありませんか?自力で解きたい気持ちはわかりますが、時間効率を考えましょう。一時間悩むよりも、すぐに答えを確認した後、類題演習で解き方を覚えた方が効率よく勉強できます。

その4「何度もやり直す」

問題演習を行うとき、丸付けをした後そのまま放置…、というのは大変危険です。勉強で重要なのは、問題を解くことではなく、間違えた問題を解きなおすことだからです。答えを見て分かったつもりになるのではなく、必ず解きなおしをすること、それも何回もすることで自分の力として定着します。

その5「すぐに終わる問題からやる」

勉強をやらなければならないのはわかるけど、なんかやる気が出ない…という人もよく見ます。そんな人におすすめなのが、まずは、すぐにおわる勉強からやり始めることです。いきなり難しい問題を始めるのは心理的なハードルが高く、やる気を無くすことが多いので、勉強にとりかかるときは、すぐに終わる問題から始めましょう。

高校選び~都立編~

ここ15年でいうと、概ね2011~2016年頃までは、都立高校は大変人気がありました。

従来の普通科以外にも、総合学科、単位制普通科、科学技術科、国際学科…等々、特徴ある高校も増えています。

近年は国と都の就学支援金制度の拡充により、都立から私立へ流れる受験生が増えたので以前ほど志望者数は多くありませんが、魅力的な高校が多いことには変わりません。

近年の傾向としてはとにかく普通科の人気が高いことが挙げられます。普通科全日制の都立高校の倍率は概ね1.5倍です。

杉並区近辺では、「西、国立、武蔵野北、小金井北、豊多摩、井草、石神井、武蔵丘、杉並、小平西」などがよく生徒の志望校として挙げられています。

専門学科は、高校・学科により倍率の高低が大きく変わっています。全体としてはあまり倍率は高くなく、1.09倍となっています。

専門学科を持つ高校は近辺にない場合もあるので、比較的と遠くまで通っている生徒もいます。

志望校として挙げられるのは、「多摩科学技術、国際、小平(英語コース)、総合芸術、産業技術高専(都立高専)、八王子桑子、第五商業、田無工業、総合工科、府中工業、農業、農芸」などです。

都立高校には、総合学科があります。あくまでイメージとしてですが、普通科と専門学科の中間のような学科です。基本的には普通科同様に授業を行うのですが、主に2年次から選択科目で「書道」「保育」など、普通の高校では選べない科目を選択することができます。

倍率は普通科ほど高くなく、総合学科全体で概ね1.19倍です。

どちらかというと女子に人気があり、生徒数の7割以上を女子が占める高校も珍しくありません。

杉並区では「杉並総合」があります。

都立高校は、ほぼ全てが都立共通問題、5教科での入試となります。

ごく一部、都立の難関校(西、日比谷、国立、青山など)は、英数国の3教科だけ自校作成のオリジナル問題を使用し、理社の2教科は都立共通問題を使用しています。そのような高校を自校作成校と呼称しています。

自校作成校とそれ以外の高校では、入試問題の難易度が段違いです。入試問題の難易度のイメージとしては、”難関私立=都立自校作成校>>>他都道府県公立高校>都立共通問題”といった感じです。

自校作成校受験の目安としては、「最低でも学校の通知表が9教科合計で40以上」と考えていただければよいかと思います。実際はオール5の生徒でも落ちる生徒はいるので、一切油断はできません。

難関国公立大学への進学を考えている人は、私立の中高一貫校に高校から進むよりも、都立の自校作成校の方が良いかもしれません。

私立高校と比べると、問題の出題傾向がはっきりとしているため、学習内容を絞りやすく、対策を立てやすいのも都立高校の特徴です。

別の記事で都立入試の教科ごとの特徴を載せているので、都立高校を見据えて勉強を進めている方は、ぜひチェックしてください。

従来の普通科以外にも、総合学科、単位制普通科、科学技術科、国際学科…等々、特徴ある高校も増えています。

近年は国と都の就学支援金制度の拡充により、都立から私立へ流れる受験生が増えたので以前ほど志望者数は多くありませんが、魅力的な高校が多いことには変わりません。

近年の傾向としてはとにかく普通科の人気が高いことが挙げられます。普通科全日制の都立高校の倍率は概ね1.5倍です。

杉並区近辺では、「西、国立、武蔵野北、小金井北、豊多摩、井草、石神井、武蔵丘、杉並、小平西」などがよく生徒の志望校として挙げられています。

専門学科は、高校・学科により倍率の高低が大きく変わっています。全体としてはあまり倍率は高くなく、1.09倍となっています。

専門学科を持つ高校は近辺にない場合もあるので、比較的と遠くまで通っている生徒もいます。

志望校として挙げられるのは、「多摩科学技術、国際、小平(英語コース)、総合芸術、産業技術高専(都立高専)、八王子桑子、第五商業、田無工業、総合工科、府中工業、農業、農芸」などです。

都立高校には、総合学科があります。あくまでイメージとしてですが、普通科と専門学科の中間のような学科です。基本的には普通科同様に授業を行うのですが、主に2年次から選択科目で「書道」「保育」など、普通の高校では選べない科目を選択することができます。

倍率は普通科ほど高くなく、総合学科全体で概ね1.19倍です。

どちらかというと女子に人気があり、生徒数の7割以上を女子が占める高校も珍しくありません。

杉並区では「杉並総合」があります。

都立高校は、ほぼ全てが都立共通問題、5教科での入試となります。

ごく一部、都立の難関校(西、日比谷、国立、青山など)は、英数国の3教科だけ自校作成のオリジナル問題を使用し、理社の2教科は都立共通問題を使用しています。そのような高校を自校作成校と呼称しています。

自校作成校とそれ以外の高校では、入試問題の難易度が段違いです。入試問題の難易度のイメージとしては、”難関私立=都立自校作成校>>>他都道府県公立高校>都立共通問題”といった感じです。

自校作成校受験の目安としては、「最低でも学校の通知表が9教科合計で40以上」と考えていただければよいかと思います。実際はオール5の生徒でも落ちる生徒はいるので、一切油断はできません。

難関国公立大学への進学を考えている人は、私立の中高一貫校に高校から進むよりも、都立の自校作成校の方が良いかもしれません。

私立高校と比べると、問題の出題傾向がはっきりとしているため、学習内容を絞りやすく、対策を立てやすいのも都立高校の特徴です。

別の記事で都立入試の教科ごとの特徴を載せているので、都立高校を見据えて勉強を進めている方は、ぜひチェックしてください。

高校選び~私立編~

2017年頃から私立高校に進学した場合の就学支援金制度が拡充したため、近年人気が上がっています。2020年からさらに就学支援金制度が拡充し、授業料は実質無償化しつつあります。(ただし制服代や施設利用料等は授業料に含まれないので注意が必要です)

第一志望として以前から人気が高いのは、やはり「大学附属の私立高校」です。特に、杉並区近辺だと「法政・中央大付・明治中野、明治中野八王子・日大鶴・日大櫻・専修」あたりが人気です。

その他にも理系科目が好きな生徒は「電機大学」、最近共学化&校風が変わり注目と人気を集めているのは「武蔵野大」などがあります。

また、都立高校が第一志望の場合、滑り止めとして「併願優遇」の制度を用いて、私立高校を受験するのが一般的な方法です。

併願優遇とは、第二志望であることを明確にし、中学校を通して高校に事前に通達することで、高い確率で合格をもらえる制度です。全てを説明すると大変長くなるので、詳細は塾までお問合せください。

併願優遇として受けられている方は多いのは、杉並区近辺ですと「東亜学園・杉並学園・武蔵野大」などです。もちろんこれらの高校も人気があり、第一志望の生徒もたくさんいます。

私立を第一志望とする場合、どの高校をどの日程で受験していくかが重要です。この辺りは中学入試や大学入試と同じように、戦略が必要になってきます。

一般受験は英数国の3科目で、問題の出題形式や難易度も、高校によって大きく変わってきます。

都立と私立の出題傾向の比較は以下の通りです。

【英語】都立で出にくい文法問題が出やすい。

【数学】都立では1問あるかどうかの「確率」が大問として出題されやすく、証明の記述問題は出にくい。計算問題は複雑。

【国語】都立ではほぼ出ない文法問題や国語知識を問う問題が出やすい。

これらはあくまで傾向、ということにご留意ください。

実際は受験される高校の過去問を精査し、出題の傾向をつかむ必要があります。

そのため一般受験で受験するのであれば、なるべく早い時期から志望校を決めると、効率よく勉強できるでしょう。

最後に…私立高校と都立高校で悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。高校選びは人生の大きな選択なので、急いで決める必要はありません。

悩んでいて決めきれないときは、塾としてはとりあえず都立高校を第一志望として考えることをおすすめします。

理由は、都立の勉強から私立の勉強に切り替えることはできても、私立の勉強から都立の勉強に切り替えるのは科目が増えるので大変だからです。

悩んでいてまとまらないときは、ぜひ塾までご相談にお越しください。

第一志望として以前から人気が高いのは、やはり「大学附属の私立高校」です。特に、杉並区近辺だと「法政・中央大付・明治中野、明治中野八王子・日大鶴・日大櫻・専修」あたりが人気です。

その他にも理系科目が好きな生徒は「電機大学」、最近共学化&校風が変わり注目と人気を集めているのは「武蔵野大」などがあります。

また、都立高校が第一志望の場合、滑り止めとして「併願優遇」の制度を用いて、私立高校を受験するのが一般的な方法です。

併願優遇とは、第二志望であることを明確にし、中学校を通して高校に事前に通達することで、高い確率で合格をもらえる制度です。全てを説明すると大変長くなるので、詳細は塾までお問合せください。

併願優遇として受けられている方は多いのは、杉並区近辺ですと「東亜学園・杉並学園・武蔵野大」などです。もちろんこれらの高校も人気があり、第一志望の生徒もたくさんいます。

私立を第一志望とする場合、どの高校をどの日程で受験していくかが重要です。この辺りは中学入試や大学入試と同じように、戦略が必要になってきます。

一般受験は英数国の3科目で、問題の出題形式や難易度も、高校によって大きく変わってきます。

都立と私立の出題傾向の比較は以下の通りです。

【英語】都立で出にくい文法問題が出やすい。

【数学】都立では1問あるかどうかの「確率」が大問として出題されやすく、証明の記述問題は出にくい。計算問題は複雑。

【国語】都立ではほぼ出ない文法問題や国語知識を問う問題が出やすい。

これらはあくまで傾向、ということにご留意ください。

実際は受験される高校の過去問を精査し、出題の傾向をつかむ必要があります。

そのため一般受験で受験するのであれば、なるべく早い時期から志望校を決めると、効率よく勉強できるでしょう。

最後に…私立高校と都立高校で悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。高校選びは人生の大きな選択なので、急いで決める必要はありません。

悩んでいて決めきれないときは、塾としてはとりあえず都立高校を第一志望として考えることをおすすめします。

理由は、都立の勉強から私立の勉強に切り替えることはできても、私立の勉強から都立の勉強に切り替えるのは科目が増えるので大変だからです。

悩んでいてまとまらないときは、ぜひ塾までご相談にお越しください。

中学受験 最初にやることは?

私立中学受験をするぞ、と決めた後、最初にすべきことは何でしょうか。

現状の実力を把握、私立中学校の情報収集、塾を探す、志望校を決める……など、様々なことが挙げられます。しかし第一に行うべきは「私立中学受験の勉強を始めること」でしょう。

実力の把握や情報収集も、もちろん大切です。しかし、入試で最後にモノを言うのは、他でもない本人の学力です。

私立中の入試では、算国理社、すべてが学校で教わる内容よりもいっそう高度な内容が出題されます。それらを覚え、身に着け、使いこなして問題を解けるようになるには時間がかかります。受験勉強のための時間は、いくらあっても足りません。だからこそ、受験を決めた瞬間から受験勉強を始めるべきでしょう。

低学年の生徒なら、特に算国だけでも受験を意識して勉強を始めるとよいでしょう。中学受験では算国の得点配分が理社よりも大きい学校がほとんどです。

最終的には志望校を決めていくことになりますが、それは6年生の春ごろに決めても遅くはありません。しかし、受験に向けての勉強は早ければ早いほど良いです。中学受験をすると決めたら、まずは勉強を始めましょう。

現状の実力を把握、私立中学校の情報収集、塾を探す、志望校を決める……など、様々なことが挙げられます。しかし第一に行うべきは「私立中学受験の勉強を始めること」でしょう。

実力の把握や情報収集も、もちろん大切です。しかし、入試で最後にモノを言うのは、他でもない本人の学力です。

私立中の入試では、算国理社、すべてが学校で教わる内容よりもいっそう高度な内容が出題されます。それらを覚え、身に着け、使いこなして問題を解けるようになるには時間がかかります。受験勉強のための時間は、いくらあっても足りません。だからこそ、受験を決めた瞬間から受験勉強を始めるべきでしょう。

低学年の生徒なら、特に算国だけでも受験を意識して勉強を始めるとよいでしょう。中学受験では算国の得点配分が理社よりも大きい学校がほとんどです。

最終的には志望校を決めていくことになりますが、それは6年生の春ごろに決めても遅くはありません。しかし、受験に向けての勉強は早ければ早いほど良いです。中学受験をすると決めたら、まずは勉強を始めましょう。

小学生から始める中学進学準備

中学校への進学準備、どのような点に気を付けて勉強を進めればよいのでしょうか。

結論から言いますと、ずばり「可能な限り中学校の勉強を先取り学習すること」です。

なぜ先取り学習が必要かというと、ポイントは部活と勉強の両立にあります。

中学1年生になると、身の回りの様々な環境が変化します。通学距離、友人関係、勉強の難易度、科目……などなど、挙げればきりがありませんが、最も大きな違いは部活動が始まることです。

特に運動部や吹奏楽部などの長時間の練習が必要な部活は、その分帰宅時間が遅くなる上、気力体力が部活動に奪われてしまいます。

小学校から中学校にあがり成績が落ちてしまう生徒の特徴として、最も多いのは、部活動で体力を使い果たし、家に帰ってきた後に勉強ができず、そのままずるずると成績を落としてしまう……というパターンです。

また、小学校と違い中学校では、担当の先生にもよりますが基本的には毎日宿題を出されるということがありません。そのため自分自身で日々の学習を行い、自ら進んで勉強をする習慣をつけなければなりません。

たまに出る宿題はこなし、テスト前にだけ勉強する、というやり方では、中学校の勉強にしっかりついていくことは難しいでしょう。

そのため関塾では、小学6年生のうちに中学1年生の英数の勉強を終わらせるつもりで学習していくプランを強くオススメします。あらかじめ中1の学習内容が分かっていれば、最初の定期テストでよい結果を得られ、その後も学習面で余裕をもって中学生活を送ることができるからです。

中学校に入ったあと「勉強がわからなくなってから塾に通う」よりも、中学校へ上がる前に「勉強が分からなくならないように塾に通う」ほうが、効果がある、ということです。

何事も転ばぬ先の杖、ですね。

結論から言いますと、ずばり「可能な限り中学校の勉強を先取り学習すること」です。

なぜ先取り学習が必要かというと、ポイントは部活と勉強の両立にあります。

中学1年生になると、身の回りの様々な環境が変化します。通学距離、友人関係、勉強の難易度、科目……などなど、挙げればきりがありませんが、最も大きな違いは部活動が始まることです。

特に運動部や吹奏楽部などの長時間の練習が必要な部活は、その分帰宅時間が遅くなる上、気力体力が部活動に奪われてしまいます。

小学校から中学校にあがり成績が落ちてしまう生徒の特徴として、最も多いのは、部活動で体力を使い果たし、家に帰ってきた後に勉強ができず、そのままずるずると成績を落としてしまう……というパターンです。

また、小学校と違い中学校では、担当の先生にもよりますが基本的には毎日宿題を出されるということがありません。そのため自分自身で日々の学習を行い、自ら進んで勉強をする習慣をつけなければなりません。

たまに出る宿題はこなし、テスト前にだけ勉強する、というやり方では、中学校の勉強にしっかりついていくことは難しいでしょう。

そのため関塾では、小学6年生のうちに中学1年生の英数の勉強を終わらせるつもりで学習していくプランを強くオススメします。あらかじめ中1の学習内容が分かっていれば、最初の定期テストでよい結果を得られ、その後も学習面で余裕をもって中学生活を送ることができるからです。

中学校に入ったあと「勉強がわからなくなってから塾に通う」よりも、中学校へ上がる前に「勉強が分からなくならないように塾に通う」ほうが、効果がある、ということです。

何事も転ばぬ先の杖、ですね。

新着情報 / お知らせ

新着情報 / お知らせ

中学生の勉強の仕方・理科編

こんにちは、教室長です。さて今回は理科の話をしようと思います。まずは教材について。昨今の公立中学校の…

行事日 : 2025年10月27日

休校日のお知らせ!!

【速報】休校日のお知らせ!!★10月の休校日についてご連絡いたします。10月29日(水)~10月3…

講師紹介